Tentative d'attentat contre Henri IV

27 décembre 1594

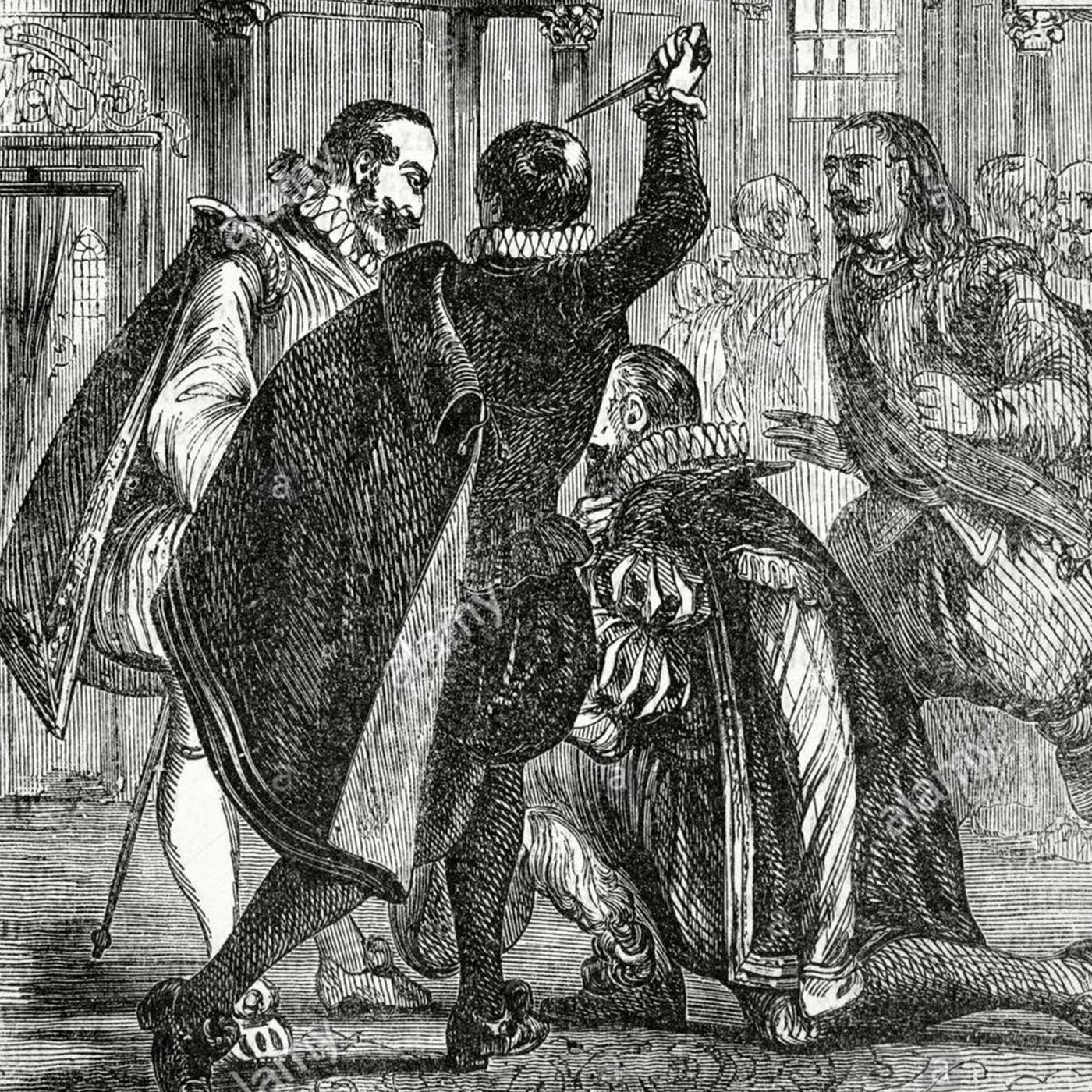

Le 27 décembre 1594, l'étudiant Jean Châtel se mêle aux gentilshommes de la suite d'Henri IV. Au moment où il va être frappé d'un coup de couteau, le roi a un brusque mouvement réflexe : faisant ainsi dévier la lame, il n'est que légèrement blessé à la lèvre supérieure. Mais, s'il échappe de peu à la mort, il n'en est pas moins victime d'un regain d'hostilité.

Converti au catholicisme le 25 juillet 1593, sacré à Chartres le 25 février de l'année suivante, Henri IV est toujours en butte à l'hostilité des ligueurs et des catholiques extrémistes, qui le traitent de simulateur. Plusieurs fois, il a été la cible de fanatiques. Jusqu'ici, la police a déjoué ces tentatives d'attentat. Mais, le 27 décembre 1594, un certain Jean Châtel va manquer de peu d'occire le roi.

Converti au catholicisme le 25 juillet 1593, sacré à Chartres le 25 février de l'année suivante, Henri IV est toujours en butte à l'hostilité des ligueurs et des catholiques extrémistes, qui le traitent de simulateur. Plusieurs fois, il a été la cible de fanatiques. Jusqu'ici, la police a déjoué ces tentatives d'attentat. Mais, le 27 décembre 1594, un certain Jean Châtel va manquer de peu d'occire le roi.

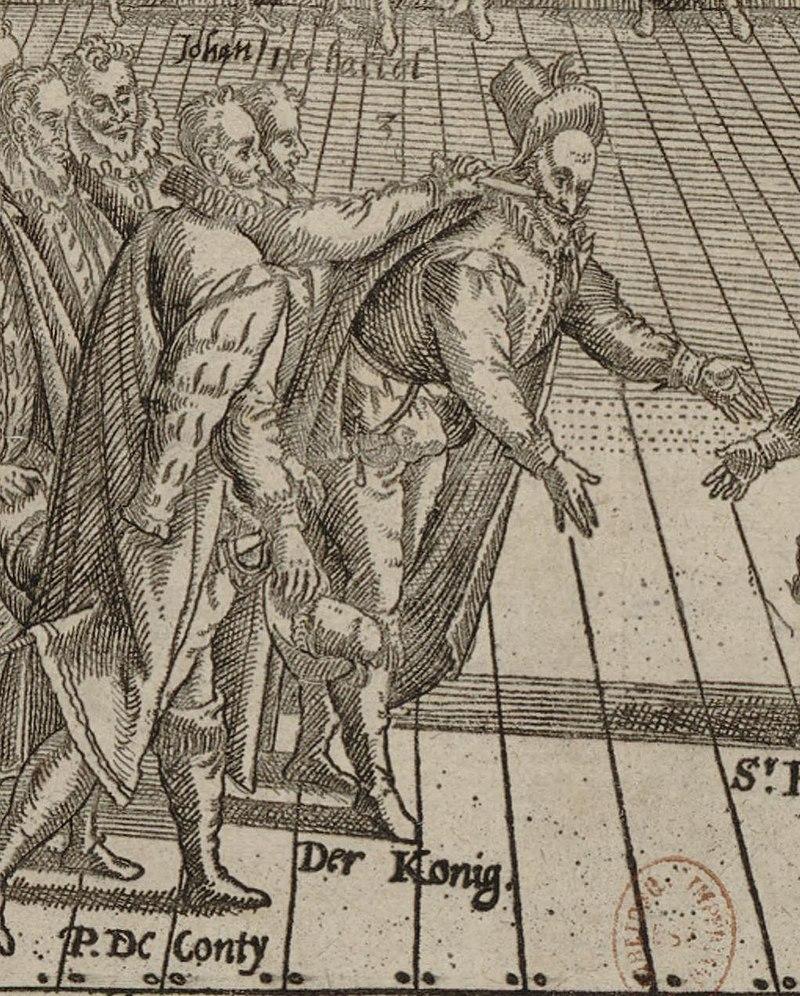

Deux jours après Noël, Henri IV rentre avec Gabrielle d'Estrées de Picardie, où il s'est rendu pour faire accélérer le "démariage" de sa maîtresse, épouse de Nicolas d'Armeval, sire de Liancourt et baron de Benar. Dès son retour à Paris, il rend visite à sa soeur Catherine, puis décide d'aller retrouver Gabrielle, qui s'est installée à l'hôtel du Bouchage, près du palais du Louvre. Lorsque, protégé du froid par un épais manteau, il monte les marches de la demeure, il est cinq heures du soir et la nuit tombe. Dans la maison, on a allumé les torches. Une quarantaine de seigneurs suivent le roi dans la chambre de sa maîtresse. Parmi eux se tient un jeune homme vêtu de noir. Dans la rue, il s'est fait désigner le souverain comme "celui qui a des gants fourrés", puis s'est faufilé au milieu des gentilshommes et, discrètement, s'est glissé jusqu'au premier rang.

La foule s'écarte pour laisser le passage à deux seigneurs venus présenter leurs hommages à Henri IV. L'un d'eux fait sa révérence et, alors qu'il se penche pour le relever, le roi perçoit comme un geste furtif, suivi d'un bruit étouffé et d'une légère sensation de douleur. Lorsqu'il se redresse, un filet de sang coule de sa bouche. L'inconnu, qui a laissé tomber à ses pieds un couteau plein de sang, est aussitôt ceinturé. Il reconnaît avoir tenter de frapper le souverain pour le tuer; n'ayant pu atteindre sa poitrine, protégée par l'épais manteau, il a visé le cou, mais le mouvement réflexe du roi a dévié la lame.

Henri IV s'en tire avec une blessure à la lèvre supérieure et une dent cassée. Il s'empresse de rassurer les témoins de la scène : "Il y a, Dieu merci, si peu de mal, que pour cela je ne m'en mettrai pas au lit de meilleure heure". Ces vaillants propos sont immédiatement répercutés dans toute la capitale, seul le lieu de l'agression étant tenu secret.

Tandis que dans les églises parisiennes on entonne des Te Deum pour remercier Dieu d'avoir épargné Sa Majesté, l'enquête, fort rapidement expédiée, conclut à la responsabilité des catholiques fanatiques. Le régicide, un dénommé Jean Châtel, est âgé de dix neuf ans; fils d'un prospère drapier de la Cité, il a été élève des Jésuites au collège de Clermont avant de devenir étudiant en droit. Le Parlement fait diligence : il arrête les pères du collège de Clermont et, dès le 29 décembre, prononce un arrêté ordonnant l'expulsion de France de tous les membres de la compagnie de Jésus.

Après une très courte instruction, Jean Châtel est condamné à mort pour crime de lèse-majesté divine et humaine et supplicié le 29 décembre en place de Grève. Les ligueurs s'empressent de lui rendre hommage comme à un martyr. L'expulsion des Jésuites ravive les tensions avec Rome et les catholiques. Quant aux huguenots, dont certains regrettent la conversion du roi, ils sont tentés de voir dans l'acte de Châtel un avertissement divin.

Le 5 janvier 1595, le Parlement organise une procession pour remercier Dieu de la rapide guérison du souverain. Henri IV, un pansement sur la bouche, y assiste rencogné au fond de son carrosse de crainte d'un nouvel attentat. Les Parisiens lui réservent un accueil mitigé et, plusieurs fois, lancent des remarques hostiles. Désormais, le roi se méfie de la foule : il évite de paraître à la mascarade de Carême et à la foire Saint Germain, ce qui déçoit le peuple. Cette "discrétion" réveille l'animosité des "bons" catholiques : certains vont jusqu'à prétendre que si le Béarnais veut fêter Pâques à Fontainebleau c'est pour pouvoir le faire à la manière huguenote. Durant cette période, Henri IV se montre d'humeur morose : croyant avoir oeuvré pour la réconciliation, il est blessé par ce regain d'hostilité.