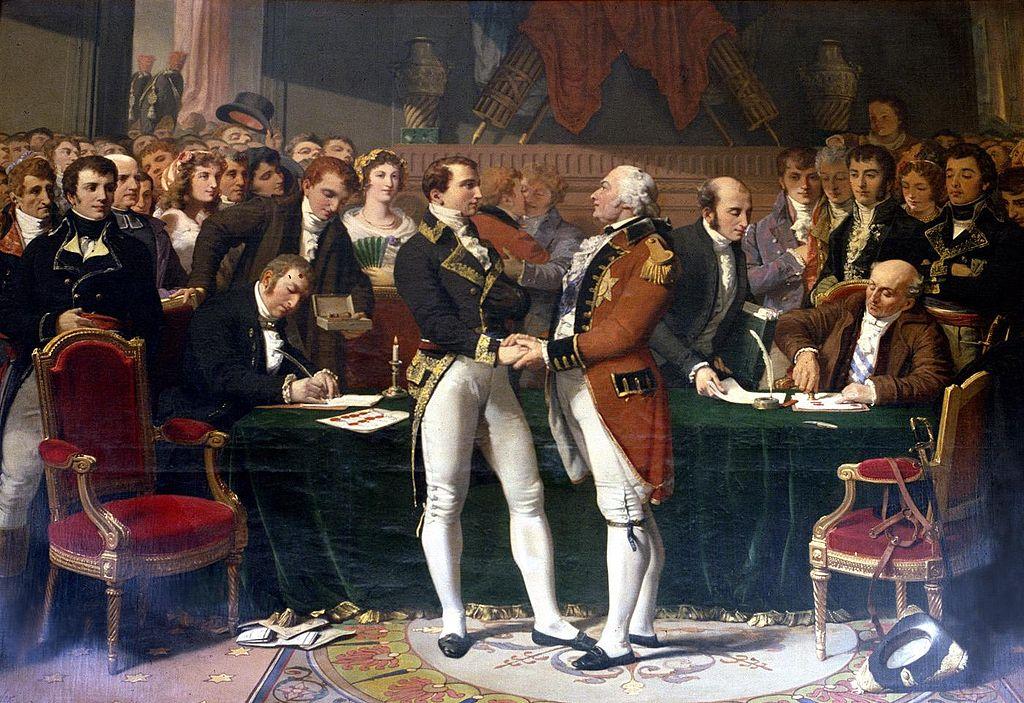

Traité de paix d'Amiens - 25 mars 1802

Traité de paix éphémère entre l'Angleterre, d'une part et la France, l'Espagne et la République batave, de l'autre part, signé le 25 mars 1802 par Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier et Lord Cornwallis, ministre plénipotentiaire britannique, mettant fin à dix années de guerre entre la France et l'Angleterre

En février 1801, l'Autriche a rendu les armes par le traité de paix de Lunéville. Le mois suivant, le Premier ministre William Pitt, farouche adversaire de la France, remet sa démission au roi George III en raison d'un différend sur la question irlandaise. Son successeur à la tête du gouvernement anglais, Henry Addington, vicomte de Sidmouth, se montre beaucoup plus sensible que son prédécesseur aux récriminations des marchands, partisans de la cessation des hostilités.

Anglais et Français se résignent à une paix que l'un et l'autre savent provisoire. Le 1er octobre 1801, ils signent à Londres des préliminaires. La délégation britannique, conduite par le général Charles Cornwallis, confirme la paix à Amiens avec le Premier Consul.

La France cède des avantages coloniaux à sa rivale et évacue l'Égypte, rendue à la Turquie. En guise de maigre compensation, elle récupère le Sénégal, la Martinique et ses comptoirs des Indes à la satisfaction des négociants des grands ports de l'Atlantique.

Londres s'engage à rendre l'île de Malte aux chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean en même temps que les Français évacueront les ports napolitains. Après avoir disputé la maîtrise des mers à l'Angleterre pendant un siècle, la France se replie sur le continent européen où elle apparaît plus étendue et plus puissante qu'elle ne le fut jamais.

Une opinion publique bercée d'illustions

En France comme en Angleterre, l'opinion publique, aveugle sur les faiblesses du traité d'Amiens, ne veut en retenir que les bons côtés. Pour la première fois depuis la chute de la royauté, dix ans plus tôt, les Français savourent la paix et de ce bonheur, ils en sont reconnaissants au Premier Consul, Napoléon Bonaparte, qui s'est emparé du pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire. Ils ne lui gardent pas rancune de son échec en Égypte.

Dans la foulée, le 8 avril 1802, Bonaparte conclut avec le pape Pie VII, un Concordat. Ayant rétabli la paix extérieure et intérieure, il peut dès lors affermir son pouvoir.

Mais l'illusion est trompeuse. Français et Anglais se sont soigneusement abstenus à Amiens de débattre des questions qui fâchent, à savoir les conquêtes de la France révolutionnaire sur le Continent, notamment le port d'Anvers, la Belgique et plus généralement la rive gauche du Rhin. Ils savent qu'une nouvelle guerre éclatera à la première occasion pour trancher ces questions en suspens.

De fait, les Anglais diffèrent ad vitam aeternam leur retrait de Malte cependant que les Français renforcent leur emprise sur les conquêtes de la Révolution et les Républiques-soeurs sous le prétexte de la non-exécution de l'accord relatif à Malte. Finalement, les hostilités reprendront dès l'année suivante, le 18 mai 1803, avec la saisie par les Anglais de tous les navires de commerce français et hollandais à leur portée, sans déclaration de guerre préalable. William Pitt le Jeune reviendra au pouvoir le 10 mai 1804 pour mener la guerre avec la détermination qu'on lui connaît. Il organise la Troisième Coalition et déclare la guerre à la France. L'armée des émigrés menace à nouveau la France, et les intrigues visant à restaurer Louis XVIII se développent, ajoutées à la conspiration de Georges Cadoudal contre Bonaparte.