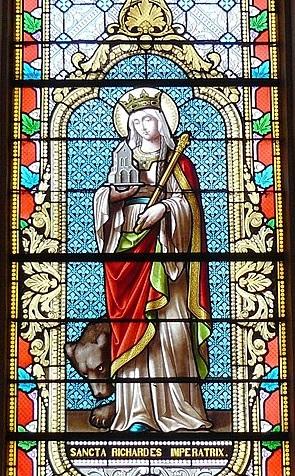

Richarde de Souabe

ou Sainte Richarde d'Andlau

(v.840-894 ou 896)

Epouse de Charles III le Gros, impératrice d’Occident, Reine des Francs et canonisée par le pape Léon IX

Selon les "Annales Alamannicorum" elle appartiendrait à une famille de la noblesse les Alaholfinger, et son père serait Berthold 1er (alias Erchanger II) comte palatin d’Alsace ; pour d’autres elle appartiendrait à la descendance d’Etichon d’Alsace (père de Sainte Odile) en étant fille d’Erchanger le Jeune (+ 864), comte de Nordgau ; pour d’autres enfin, elle descendrait, par sa mère des comtes d’Andlau.

Elle est née aux alentours de l’an 840. Le bourg de Kintzheim revendique d’être le lieu de sa naissance. Belle, vertueuse et spirituelle, Richarde grandit dans le Nordgau (partie septentrionale du duché d’Alsace) : cette contrée sera rattachée au duché de Souabe en 925, et c’est la raison pour laquelle Richarde passera à la postérité sous le nom de Richarde de Souabe.

En 862, elle épouse un jeune prince carolingien, Charles, (839-888), arrière petit-fils de Charlemagne, fils de Louis II le Germanique, dit Charles le Gros, qui sera le dernier carolingien à porter le titre d’empereur ("Empereur Auguste des Romains"), et qui sera aussi le dernier des descendants de Charlemagne à réunir sur sa tête les couronnes de Roi d’Alémanie (865-882), Roi d’Italie (879-887), Roi de Francie Orientale (882-887) et Roi de Francie Occidentale – c’est-à-dire ce qui deviendra la France – (885-887). Il ne faut pas le confondre avec son petit cousin, Charles III le Simple, qui règnera sur la France un peu après lui.

Charles III le Gros fut couronné Empereur d’Occident, à Rome, par le pape Jean VIII le 12 février 881, et son épouse Richarde est couronnée en même temps que lui.

Richarde, à laquelle Charles doit en grande partie ses premiers succès politiques et son ascension, tente de prendre en mains l’administration de l’Empire, au grand dam d’un certain nombre de courtisans. Manipulé par quelques conseillers jaloux, Charles accuse sa femme d’adultère avec son principal ministre et archichancelier, Liutward, évêque de Verceil, et la répudie en arguant du fait que leur mariage n’a jamais été consommé.

Après la destitution de Charles III (en 887), dont les accès de folie ne permettent plus qu’il exerce le moindre pouvoir, Richarde sera réhabilitée et sa virginité sera dûment constatée, ce qui fera définitivement taire toute calomnie.

Après cette épreuve, Richarde, qui avait déjà été une bienfaitrice des monastères et abbayes de l’empire, choisit de se retirer dans l’abbaye d’Andlau, qu’elle avait fondée quelques années auparavant (*).

Richarde finit ses jours à l’abbaye d’Andlau, dans la prière et les bonnes œuvres : elle rendit sa belle âme à Dieu un 18 septembre, entre 894 et 896. En 1049, le pape Saint Léon IX, canonisa Richarde, sous le nom de Sainte Richarde d’Andlau, lorsqu’il vint en personne à Andlau pour y consacrer l’église abbatiale qui venait d’être reconstruite par l’abbesse Brigitte de Bavière, sœur de l’empereur Henri II dit le Saint.

____________________________

(*) Une belle légende nous rapporte que la fondation de l’abbaye d’Andlau fut consécutive à l’apparition d’un ange qui enjoignit à Richarde de fonder un monastère au lieu qui lui serait indiqué par un ours.

Se promenant dans la forêt d’Andlau, Richarde rencontra une ourse pleurant son ourson mort. S’approchant, Richarde prit l’ourson dans ses bras, et il revint à la vie : dès lors l’ourse et son petit restèrent attachés à Richarde.

Cette ourse désigna à Richarde le lieu où elle devait fonder l’abbaye, conformément à la prédiction de l’ange, en creusant le sol dans le Val d’Eléon, proche de la rivière qui est appelée Andlau et qui donnera son nom à la petite ville qui se développera autour de l’abbaye.

Depuis ce temps et pendant des siècles, les chanoinesses d’Andlau gardèrent un ours vivant à l’abbaye et offrirent l’hospitalité aux montreurs d’ours qui allaient de ville en ville, de château en château.

Ceci explique pourquoi Sainte Richarde est toujours représentée accompagnée par une ourse.